髙橋武志さん(デンマーク~日本)

インタビュー&構成:徳橋功

ご意見・ご感想は info@myeyestokyo.com までお願いします。

Takeshi Takahashi

外国語科(英語)教員

勉強が超苦手で教員試験に何度も挑戦した私だからこそ、生徒の背中を押し、やる気を育てることが出来ると信じています。

日本は今、夏真っ盛り。毎日暑い思いをされている皆さんに、この国から一服の涼風をお届けしたいと思います。

場所はデンマーク。北欧と呼ばれる地域を構成する国の一つで、日本では童話作家のアンデルセンや、世界的玩具メーカーの”レゴ”で有名です。観光で訪れた方は多いと思いますが、ここに”研修”の目的で赴いた人がいます。それが今回ご紹介する外国語科(英語)教員、髙橋武志さんです。

「英語の先生がデンマークに?」- そう思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかし髙橋さんは、英語を教える人である前に、一人ひとりの生徒たちに向き合う”教育者”として、自身の成長を求め、同じ北欧にあるフィンランドと並び教育分野で世界的に定評のある国に、国際研修団体”インターナショナル・インターンシップ・プログラムス”(以下IIP)のプログラムを通じて赴きました。

「たった1ヶ月の研修が、私の人生を大きく変えたのです」。そう語る髙橋さんは、生徒の自主性を重んじる教育を日本に広げる挑戦へと動き始めています。その原動力となったのは、挫折に満ちたご自身の半生でした。

*インタビュー@日比谷(千代田区)

学び続ける先生

私は今、都内の中学校に勤務し、全学年の英語を教えています。東京都の公立学校の時間講師に応募し、複数の候補校の中から条件を比較して、今の学校を選びました。国際色豊かな地域にある学校で、外国籍やバイリンガルの生徒も多く在籍しています。

この学校を選んだ理由のひとつが、大学院との両立が可能な勤務形態だったこと。私は現在、早稲田大学大学院でデンマークの教育、中でも問題解決型の学習(PBL, Project-based Learning または Problem-based Learing)について研究しています。このテーマに興味を持つようになったのは、福井県の教育行政に関わっていた頃に参加した海外インターンがきっかけです。デンマークの国民学校(日本の小中学校に相当)で実際にPBLを目の当たりにし「生徒が自分でテーマを見つけ、調べ、自分の考えとともに発表する」という学びに強い関心を持ちました。

帰国後、問題解決学習に関する造詣が深い早稲田大学の藤井千春先生にコンタクトを取り、自分の教育実践やインターン経験を紹介。熱意が伝わり、進学することができました。今も教員として働きながら、日々学びを深めています。

どん底からの挑戦

私が教員を目指した原点は、中学生の頃に見ていたドラマ『3年B組金八先生』。先生が生徒に語りかける姿に心を動かされ「自分も子どもたちと感動を共有したい」と思ったのが最初の動機です。しかし勉強が得意だったわけでは決してありません。当時の私は、定期テストで100点満点中50点未満を取ることが一度や二度ではないほど(苦笑)。それでも私は「生徒に人生を語る先生」になりたいと思ったんですよね。

英語も苦手でした。もはや”苦痛”でしたね(笑)そんな私を変えたのが、親友に誘われて通い始めた小さな英語補習塾でした。厳しくも丁寧な指導のおかげで少しずつ力がついていきました。

しかし高校受験では、公立高校に不合格。その悔しさをバネに、憧れだった英文学科を目指し勉強に取り組みました。その甲斐あって同志社大学に合格しました

大学で教職課程を履修し、教育実習を受けて教員免許を取得しました。しかし初めて受けた教員採用試験に落ちた私は、当時教育以外にも観光政策に関心があったため、大学院に進んで多岐にわたる研究に取り組むことにしました。

挑み続けた結果・・・

大学院進学後は塾の英語講師として教壇に立ち、教える喜びと、準備や人前で話すことの苦労の両方を実感しました。教員採用試験を受けるも不合格が続きましたが、地元の中学校に臨時的任用教員として赴任。授業だけでなく、生徒指導や部活動の顧問などにも携わる日々の中で、大学院の研究を並行して続けました。

講師になって4年目に、高校への異動を希望。かつて私が憧れた金八先生は中学校の先生でしたが「英語でディベートなどの活動を生徒と楽しみたい」という思いが芽生えていました。私はその後複数の高校で指導しながら、教員採用試験への挑戦を続けました。

こうして2010年の夏、ついに教員試験に合格。家族や周りの先生方、友人たちがとても喜んでくれました。

教壇から世界へ

晴れて正規教員としての勤務が始まりました。校務や部活動に追われながら、授業の準備に大変苦労しました。しかし、講師時代に参加した2度のロンドンでの語学留学の体験も生徒と共有しながら、英語を学ぶことの楽しさと意義を生徒に伝え続けました。

その後、県内の中学校や高校を周りました。やんちゃな生徒たちに真剣に向き合ったり、顧問として関わった柔道部が全国大会出場を果たすなどの感動を味わったりと、充実した学校生活を送っていました。

そして2014年、再び海外に行くチャンスに恵まれました。福井県のプログラムで県内の高校生100名を米シアトルに派遣する研修に、引率者の一人として参加することになったのです。出発前と帰国後に英語の試験を受け、その成長度も測るほど本格的な研修で、実際にスコアが上がった生徒が多数いました。現地での英語による日本文化の発表は、自らテーマを選び、それについて調べ発表する、まさにPBLと呼べるものでした。また私のグループでは、生徒全員がシアトルの人たちにAKB48の『恋するフォーチュンクッキー』を披露。今でも私の記憶に焼き付いている感動的なパフォーマンスでした。

教育を通じた国際交流の可能性を実感した貴重な2週間。今のキャリアの根底に残る体験となりました。

デンマークの教育との出会い

夜遅くまで働くこともあった一方、私がかつて夢見ていた”生徒たちとの心と心の触れ合い”もある – だからこそやってこられたのだと思います。

そして”福井県教育総合研究所”に勤務することになった際には、大きなプレッシャーを感じつつも、赴任後は全力で取り組みました。

研究所勤務時に教育水準も幸福度も高い北欧、特にデンマークに強く惹かれました。PBLを国全体で実践し、子ども主体の学びが浸透していることが私の興味に合致していました。

”教員””海外””研修”とGoogleに入力し、IIPさんがトップページに。2021年にプログラム運営担当の栗林央さんに出会い、お互いに情報交換を重ねながら、研修で学びたいことをリストアップ。そして2022年11月、私はデンマーク研修へと旅立ちました。

自由な教室で見つけた世界の未来

出発前は、首都コペンハーゲンでの研修を希望していました。しかし複数の国民学校での研修を希望する旨をIIPさんに伝えたところ、コペンハーゲンから約300キロ離れた、オールボーという当時国内第4の都市に派遣されることになりました。

出発前は全く知らなかったその街の名前。しかし実際はとても美しく、私はいっぺんに大好きになったのです。滞在中は2つの国民学校でそれぞれ2週間ずつ、合計1ヶ月間にわたり、現地の子どもたちに楽しく日本文化を伝えながら、デンマークの教育現場を視察させていただきました。

現地の子どもたちにあやとりを教える髙橋さん

写真提供:髙橋武志さん

日本の学校に比べてかなりリラックス(?)

写真提供:髙橋武志さん

中でも興味深かったのは、教師と生徒の関係です。日本では見られない光景ですが、デンマークではお互いにファーストネームで呼び合います。日本人の目には、デンマークの子どもたちに教師への敬意が無いように映るかもしれません。私も疑問に思い、校長先生に聞きました。すると彼は「子どもたちは、心の底では先生への敬意をちゃんと持っている。だから無理に”○○先生”と呼ばせる必要は無いのだ」と。

クラスの自由な雰囲気に身を置き、また現地の方に「オールボー大学で働いてみないか?」と誘われ、共同研究の話も持ち上がったことから、私は自分の”使命”について考え始めました。それは”世界の人たちと理想の教育について話し合い、その結果をアウトプットしていくこと”です。これまで日本で積んできた教員としてのキャリアと、生徒の自主性、個性、協働を重んじる教育を視察したデンマークでの経験、旅を通じて様々な背景を持つ人たちと行ってきた交流 – これらを掛け合わせて新しい価値を生み出すことが、私の生きる道なのだと強く感じました。

ちょうどその頃、私の地元にある丸岡高校の生徒たちとデンマークの子どもたちとの交流に携わらせていただくことに。デンマークの子どもたちは、日本の生徒たちとの交流に強い関心を持っていたことに、また教育を通じて異なる国の人たち同士が温かくつながり合っている光景に感動しました。この国際交流は、恒例の行事として現在も行われています。

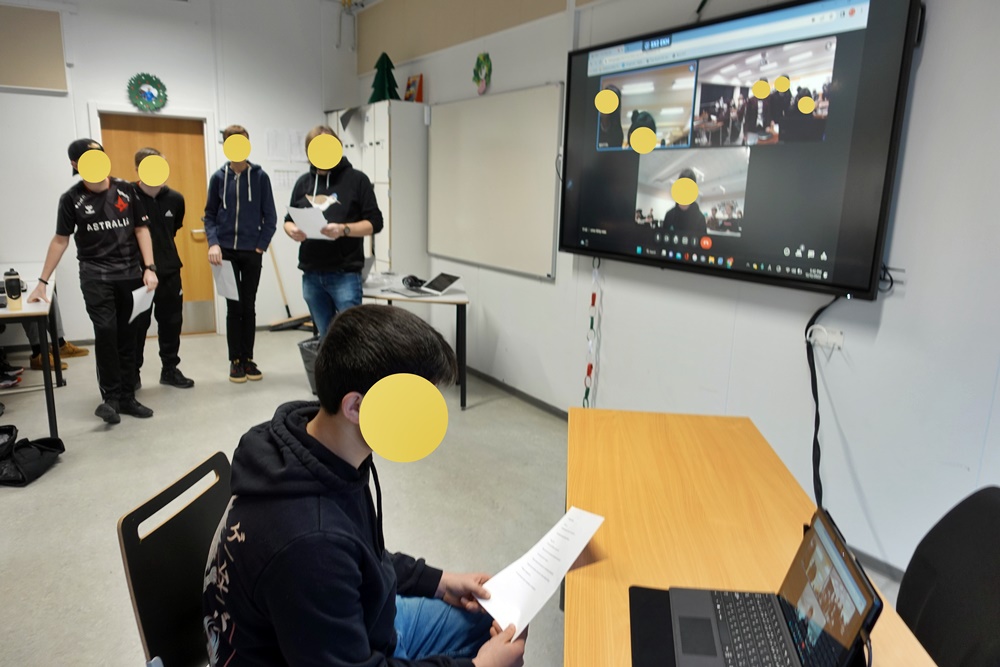

日本の高校生とデンマークの子どもたちとのオンライン交流

写真提供:髙橋武志さん

この体験を通じて「デンマークと日本の子どもたちや先生たちをつなぐ役割を果たしたい」という思いが、より強くなりました。地球全体の未来を見据えながら、国を超えて協働する時代に向けて「国際感覚を持った子どもを育てたい」という思いが芽生えたのです。

“苦手”がくれた研究への道

その使命に向けた第一歩として、現在、藤井先生のもとで探究的・協働的な学びのあり方について学んでいます。研究テーマは、デンマークで実際に体感したPBLです。かつてシアトルでの高校生派遣プログラムでPBLを目にし、自分自身も“総合的な学習(探究)の時間”を担当していた経験がありますが、実はPBLのようなスタイルを自分で行うことに苦手意識を持っていました。それでもデンマークでの学びがきっかけとなり、改めてその意義を実感。研究を志すようになりました。

問題解決学習に関する書籍を探し、藤井先生の著書に出会います。どうしてもこの方のもとで研究したい、という思いから直接連絡しました。

上司や藤井先生からの助言もあり、自己啓発等休業を利用して福井県内の学校に籍を残したまま、博士後期課程に進学。昨年(2024年)12月にはオールボーを再訪し、研修先だった学校の先生方や子どもたちとも再会を果たしました

約2年ぶりに果たした、研修先の先生や子どもたちとの再会。前列左端に髙橋さん。

写真提供:髙橋武志さん

今後も、デンマークの学校と積極的に関わっていきたいと考えています。将来的には、日本の子どもたちや先生方を海外に連れて行くような学びの場づくりにも挑戦していきたいですね。

一緒に答えを見つけよう

デンマークでの研修や大学院での研究を通じて”世界を意識した教育”の重要性を強く感じています。意見を尊重し合いながらいきいきと学ぶことは、他の人と協働する力を育むことにもつながります。

“世界の人と対等に考えを述べ合う”ことを考えた場合、日本では”=議論での論破”と誤解されがちですが、私は”相手の意見を受け入れ、自分の意見とすり合わせながら、一緒に答えを見つけていくこと”こそが、これからの時代に必要な姿勢だと考えています。こうした学びを支える教育を、日本でも学校教育の中で、より一層推進していくことが大切だと強く思うようになりました。特に、子どもたち同士の国際交流でそのような学びを生み出す活動があると楽しそうだと思いますね。

“正解探し”から“みんなが納得できる答え探し”へ

デンマークの教育スタイルをそのまま日本に導入するのは、難しい面もあります。ただフォルケホイスコーレ(自由度の高い教育機関)が日本でも注目されており、教育に対するデンマークの考え方に共感する声が多いことの表れだと感じています。

デンマークでは、子どもたちが自ら課題を見つけ、自分の思いや考えを伝え合いながら、周りの人たちと協力して課題に向かう探究”が盛んに行われています。

今後もデンマークの教育の良さを学びながら、日本とデンマークの教育者が互いにつながるための取り組みにも携わることができたらと考えています。

達成感とつながりが生きる力に

私が日々の学校生活で大切にしてきたのは”子どもたちを励まし続けること”です。やる気や挑戦する気持ちを引き出すカギは“達成感”。小さな「できた!」の積み重ねが自信になり、前向きに生きる力につながると考えています。さらに、仲間、教師、地域の人との温かいつながりのなかで育まれる達成感は、前向きに生きるための大きな力になると感じています。だからこそ、様々な人たちとのつながり、そのなかで達成感を感じる仕掛けをつくることが教師と学校の大切な役割の一つだと考えています。

私自身、勉強が得意ではありませんでした。それでも、自分の力を信じて小さな成功体験を重ねることで自信を得てきました。また、運動会などの学校行事や部活動で友人たちとともに目標に向かって頑張った経験から”人と協力しながら課題を達成すること”の喜びと尊さを実感してきました。だからこそ私は”達成感”と”つながり”をキーワードに、生徒のやる気を育てる先生になりたい」と思い、教員の道を選びました。生徒たちに「みんなで一緒に頑張ろう」と寄り添いながら、やる気を引き出せるような教師でありたいと思ってきました。そして今、その思いがより強くなっているのを感じます。

インタビュアー兼IIPインターンOBの徳橋(右)と。

私の尊敬する校長先生は言います。「教師の役割は子どもの背中を押すこと」 – その言葉を胸に、今も教壇に立ち続けています。

髙橋さん関連リンク

インターナショナル・インターンシップ・プログラムス(IIP):internship.or.jp/

researchmap:researchmap.jp/Takeshi_Takahashi

ピンバック: ハイロ ロドリゲスさん(コロンビア) | My Eyes Tokyo