ペン・セタリンさん(カンボジア/日本)

インタビュー&構成:徳橋功

ご意見・ご感想は info@myeyestokyo.com までお願いします。

Penn Setharin

翻訳者/通訳者/教育者/小説家/飲食店経営者

戦争、難民、ヤクザ、裏切り・・・辛い経験をたくさんしてきました。でも母国の自立と平和への願いは変わりません。

My Eyes Tokyo19周年記念(?)でお送りする”初めて出会うあの国から来た人”シリーズ。キューバ、ペルー、モルドバに続き、今回はカンボジアです。

私たちは昨年(2024年)のある日、インターネットで偶然カンボジア料理店の記事を見つけました。東京郊外、小田急線町田駅そばにある”アンコール・トム”。約10年前に書かれたその記事には、お店を開店した女性と、その娘さんが写っていました。私たちは記事で、お母様であるペン・セタリンさんが来日後、政治情勢により母国に帰国できず”難民”となったことを知りました。

またMy Eyes Tokyo(以下MET)編集長の徳橋が2006年にこのメディアを立ち上げたのは町田 – いわばMET生誕の地にあるレストランであることにもご縁を感じ、私たちは伺いました。

時間をかけて作られる”コーサイチュルーク”。”コー”は煮物、”サイチュルーク”は豚肉の意味。東南アジア料理で連想する辛味は一切なく、日本の豚の角煮ととてもよく似た甘めの味付けです。ドリンクやサラダ、スープ、スイーツが付くランチセットをいただきました。

カンボジアのお好み焼き”バンチャエウ”。大盛のチキンサラダや、カンボジアを起源とする野菜”かぼちゃ”で作ったプリンと一緒に。

お店のスタッフさん – 後にセタリンさんの義理の息子さんと知りました – に連絡先をいただきセタリンさんにインタビューを相談。私たちからの依頼をご快諾いただき、取材が実現しました。しかしインタビューが進むにつれて、私たちは後悔の念に襲われました。

飲食店経営者としてお話をお聞きするつもりが、実は通訳や翻訳、教育と幅広い分野でご活躍され、日本の皇室やカンボジアの王室にまで交友関係をお持ちの方。しかも母国では数多くの賞を受賞した小説家としても知られているとのこと・・・

勉強不足を恥じる私たちに、セタリンさんは明るく笑いながら、歴史に翻弄されて難民となり、日本でヤクザと闘い、カンボジアで裏切りに遭いながらも、希望を見失わずに生きてきたご自身の半生を語ってくださいました。

※インタビュー@アンコール・トム(東京都町田市)

お店は”精神安定剤”

私は妹と2人でこの店を始めました。1985年、私が30歳、妹が20歳の頃です。妹は10歳年下ですが、彼女の方がしっかりしていますね(笑)妹が日本に来る前、私の両親はポル・ポト派の粛清を受けて亡くなり、残された家族は母国を追われて隣国タイの難民キャンプに逃れました。同じキャンプ内にいた親戚の家で、妹はお皿を洗ったりご飯を作ったりする日々。私のおばあちゃんの妹さん、つまり大叔母がお料理がとても上手で、妹にいろんな料理を教えていたのです。そんな妹と開店したのがこのお店です。

コロナ禍でお客さんがほぼゼロだった苦しい時期も、東京都からの支援金のおかげで何とか乗り越えることができました。最近は少しずつお客さんが戻り、ランチタイムはけっこう賑わっています。でも夜は、小田急線町田駅付近の安い飲み屋さんにお客さんを奪われていますね・・・開店当初、JR町田駅そばにお店があった頃は、私の知り合いのご紹介で来てくれた方々が飲み会を開いてくれたものです。

しかし、たとえ赤字が出てもこのお店を手放すことはできません。私は自分から人に会いに行くことが滅多に無い、どちらかと言えば引っ込み思案な人間です。でも皆さんがわざわざ会いに来てくれる。精神的な安定を保つためにも、このお店はとても大切な存在です。開店以来約40年、このお店が私をいろんな人たちに繋げてくれる場所となりました。

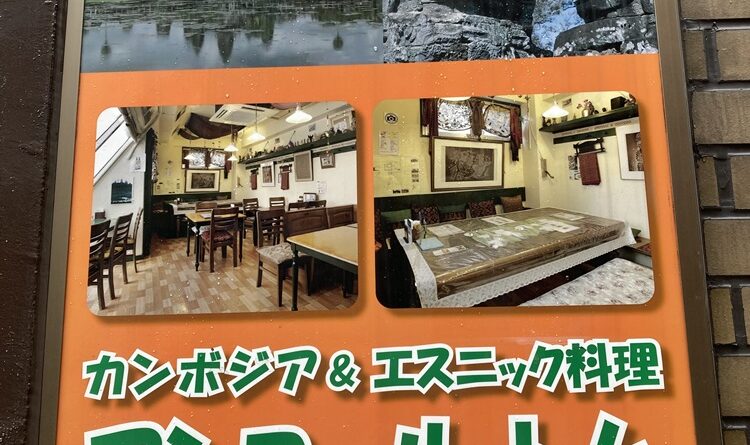

現在の”アンコール・トム”は2代目の店舗。都内有数の繁華街、小田急線町田駅前に立地。

『月の沙漠』に誘われて

私が初めて日本に来たのは1974年。カンボジアの国費留学生としての来日です。

日本に来る前、母国は戦争状態にありました。当時のカンボジア国王ノロドム・シハヌーク氏が、ベトナム戦争で北ベトナム側を支援した結果、カンボジアはアメリカと南ベトナム軍に爆撃され、多くの農家が被害を受けて不満を募らせました。このような状況下で、カンボジアは共産主義派と反共産主義派との内戦に突入。国中に軍歌が流れる一方、士気が高揚されるはずの国民は食糧不足に苦しんでいました。人々はアメリカの飛行機から投下された、豚の餌のような酷い食糧を拾って食べるしかありませんでした。

そんな過酷な状況の中、私は自宅にあった日本の童謡『月の沙漠』のレコードを偶然耳にしました。父に聞いたら「それは韓国の歌だろう」と。しかし叔父の日本人の奥様が、それが日本の歌だと教えてくれました。当時13〜14歳だった私は、なぜかその歌に安らぎを感じ、日本を夢の国だと想像するように。実際にそうなのか確かめるために映画を見ましたが、それが『座頭市』だったために期待を裏切られそうになりました(笑)日本語を学びたいという強い願望が芽生えるも”牛”という漢字が瘦せこけた骨ばかりの牛を連想させ、叔父に尋ねたところ「そうだよ。日本では牛も人もみんな痩せこけているんだ」と言われました。でも私の日本への興味は失われませんでしたね(笑)

その後、カンボジアで行われたバカロレア(※高校教育の修了試験)に合格し、しかも大学教授を養成する大学にも合格。私が当時目指していたフランス語の教授への道が開かれたことに母もとても喜んでくれて「頑張れ!」と応援してくれました。そのような経緯から、私は二つの大学に通いました。フランス語教授養成師範大学と、プノンペン大学のフランス語学科です。

一方、ベトコン(北ベトナム兵。カンボジア領を、攻撃を受けずに休息および再編成ができる”軍事的聖域”とした)と、南ベトナムおよびアメリカとの戦争に、カンボジアのロン・ノル政府軍も加わり、いつのまにかカンボジア人同士の戦争となり、多くの犠牲者が出ました。

首都プノンペンには地方からの避難民が流入し、人口は50万人から200万人へと増加。米農家がいなくなりお米の値段が上昇、加えて食料品も手に入れるのが難しくなり、物価がものすごく上がりました。両親が苦労していることが分かっていたので、私も早く仕事をして、少しでもその負担を軽くしてあげたかった。日本に行くことに心を痛めた私は、なかなか留学を決断できずにいました。

日本は貧しく危険な国?

しかし友人が私に言ったのです。「あなたは成績優秀だから、海外の大学に行くための奨学金の試験を受ける資格があるよ」。つまり国費留学生を選抜するための試験です。日本の文化や文学に強く惹かれていた私は、思い切って応募しました。選ばれるのはわずか3人。そこへ約100人が応募するという非常に競争の激しいものでした。海外で培った知識や精神を持ち帰り、母国に貢献することを目指して行われる国費留学。その選抜試験に私は合格し、日本行きのチケットを手に入れることができました。

当時、日本についての情報はほとんどカンボジアに伝わっておらず、私は日本がまだ発展途上国だと思い込んでいたほど。しかも母は、日本が『座頭市』に登場する荒くれ者があふれる危険な国だと思ったため、私を絶対に行かせたくなかった。私は日本に行ったことがある人に話を聞き、実際にどんな国なのか知ろうと思いましたが、その人は終戦直後に行ったため「日本は貧しい国だから、肉なんて食べられなかったよ」と。それを聞いた母は、私が日本に行ったら一層やせ細るのではないかと心配したのです。でも私は母にはっきりと「日本に行く」と言いました。

羽田空港に降り立った1974年4月。高度経済成長を遂げた日本で私が見たのは、すでに様々な分野で発展していた先進国の姿でした。

私は東京外国語大学附属日本語学校(通称”府中日本語学校”)に入り、ラオスやタイ、フィリピンなどから来た人たちと日本語を学習。その後直接大学に進むように勧められましたが、教育分野に強い関心があった当時の私は、その道を選ばず、教員養成で定評がある東京学芸大学に進みました。

大学から大学院に進んだ私は、修了後に東京外大に呼ばれました。カンボジア語・タイ語学者の坂本恭章先生より、カンボジア語学科の設立への参加を依頼されたのです。学科設立後、叔父もカンボジア語の教授として東京外大に勤務しました。私も同じ頃に非常勤講師として勤務を開始し、約10年間外大でカンボジア語を指導。その後、桜美林大学や外務省研修所でも教鞭を執るようになりました。

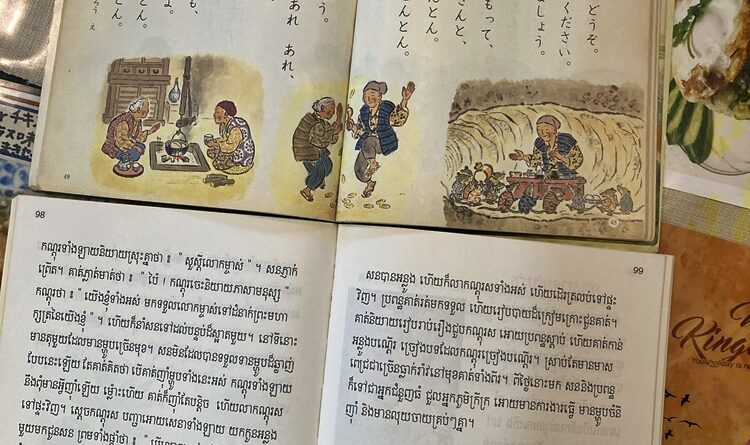

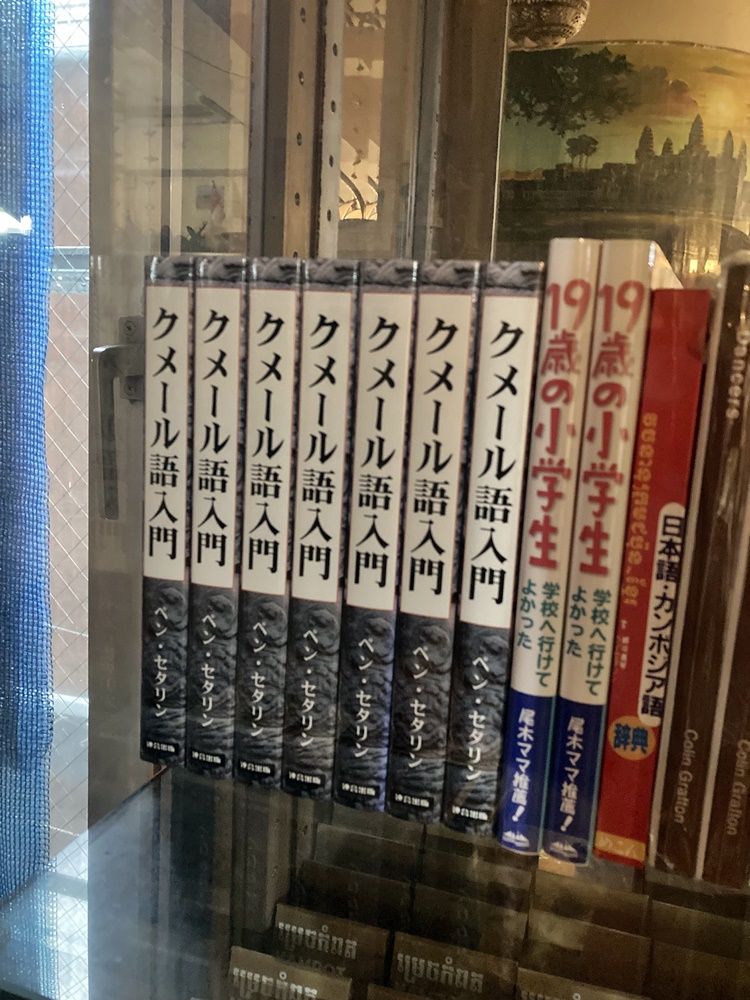

セタリンさんの手によるクメール語(カンボジア語)の教科書

難民から”日本人”に

日本に来た時、私は「もしも危険な目に遭ったら、カンボジアに帰ろう」と考えていました。しかしその後、日本はポル・ポト政権下のカンボジアと国交を断絶。そのため来日後、私が持っていたカンボジアのパスポートは無効になりました。私は国籍の無い、母国に帰りたくても帰れない難民となったのです。

しかし日本政府は、特別なビザを発行してくれました。それは難民ビザでもなく、カンボジア国籍であることを裏付けるものでもない特別なビザで、当時はカンボジア国民だけでなくベトナムやラオスの国民にも発行されていたものでした。

この状況について、私の同郷の旦那はあまり気にしていませんでした。なぜなら彼は日本の会社で働き、安定した生活を送れていたからです。しかし私は、すでに始めていた通訳の仕事で日本とカンボジアを行き来する必要がありました。たとえ短期の出張でも、その度に日本側からリエントリービザ(再入国許可)を取得するために出入国在留管理局(入管)に行って手続きしなければならず、とても手間がかかりました。このような状況が続いたため、私は日本の国籍を取得することにし、旦那もそれに追随。私たち夫婦は、当時3~4歳だった娘を連れて入管に行きました。

雨が降っていて寒かったにもかかわらず、私と旦那、まだ小さかった娘は入管の前の道端で待たされました。その間、入管職員はオフィスで長い電話。私は本当に嫌気が差して「もう日本国籍なんかいらない!」と旦那に言ったほどです。旦那は「もう少し頑張ろう」と励ましてくれました。こうして私たちは1990年に日本に帰化し”日本人”となったのです。

ヤクザが店にやってきた

少し時を戻して1980年、私は妹と弟を呼び寄せました。ちょうど日本がインドシナ難民の受け入れを開始した頃です。当時妹は16歳でしたが、私が外で仕事をしている間、家事全般を行ってくれ、私が仕事から帰ると夕ご飯が全て出来上がっていました。それくらい彼女はしっかり者でした。

そんな妹がある日言いました。「お金があればレストランを開きたい」と。私はちょうど娘を産んだ頃。妹の言葉に私もワクワクし、二人で小さな喫茶店のようなお店を持ちたいと思うようになりました。

それから私たちは、旦那や娘と住んでいた地域に近く、難民定住支援センターがある神奈川県内を視野に入れ、駅近のビルの1階という条件で物件を探しました。しかし家賃が高すぎて手が出せず、範囲を広げて探すうちに、自分たちの手が届く物件をJR町田駅そばで見つけ、そこで開店することにしました。

約2年間の専業主婦生活を経て、1985年に妹と”アンコール・トム”をオープン。ただ私自身は再び通訳や講師として仕事をすることになったため、妹にお店を任せることに。彼女は別の人と一緒に切り盛りしました。弟も1年ほどお店を手伝ってくれました。

開店当時、私は苦労していたのか、ガリガリに痩せていました。「若い女の子と、痩せている女性の2人で大丈夫か?」と周囲は心配に。なぜなら当時の町田駅周辺には暴力団の人たちがたくさんいたからです。私がお世話になっていた国際交流財団や、当時YWCAの会長だった故・荻田セキ子先生が、相模原の南警察署に「彼女たちを守ってほしい」と頼んでくださいました。

ある日、暴力団が組の名を大声で名乗りながらお店に入ってきました。ちょうどその日は私も他の仕事が無く、お店を手伝っていました。彼らの叫ぶ言葉が、私には「金払え!」と言っているように聞こえました。組の名前の発音と似ていたからです。お客さんや、他の厨房スタッフが怯む中、私は「とにかく席に座って。ジャンジャン食べて、お金を払ってくれればそれでいいよ」と対応。すると彼らは「もういい、今度また来るからな!」と言って帰っていきました。

別の日には、暴力団の人が私たちに門松を強引に売りつけようとしました。「なんで買わなくちゃいけないの?」と聞くと、彼は「付き合いだからさ」と。私は「あなたとは付き合いたくない」と言ってきっぱり断りました。「表へ出ろ!」と叫ぶ彼に私は「あなただけ店の外に出て、私たちに言いたいことを言って」。それは母から「誰かと揉め事が起きた時、決して家の塀の外に出ず、自分のテリトリーに居続けなさい」と言われていたからです。

その後も、お店が入居するビルをお掃除するおばさんが「昨日、変なおじさんが訪ねて来たけど、相手にしなかったよ」と言い、その言葉で私は嫌がらせが続いていることを感じました。でも私たちは動じませんでした。そのような様子に気づいたのか、ある日警察がお店にいらして「何かあったらこの番号に電話してください」と言ってくれました。

カンボジア国民が求めた日本文学

トラブル続きだった一方、開店直後からNHKやフジテレビ、神奈川新聞など多くのメディアが取材に来てくださいました。その情報が伝わったのでしょうか、放送作家・作詞家の永六輔さんがパーソナリティを務めていたTBSラジオの番組でお店が紹介されました。永さんが「いつかこのお店に行ってみたい」と番組でおっしゃり、そしてある日、夜遅くでしたが本当にいらしてくれたのです。永さんはテレビ番組で私のことを”素敵な人”とご紹介くださり、それをお聞きになったたくさんの人たちが、お店にいらしてくれました。また東京外大カンボジア語学科の教授たちと一緒に『日本語・カンボジア語辞典』を編纂した後、お店にたくさんの国文学者さんが訪れてくれました。

そのようなつながりが生まれたためか、私は自分が好きな日本の文学作品の翻訳を始めました。お金ことなど全く考えず、楽しみながらやっていたので、精神的にもとても良い状態を保つことができました。翻訳をすることで自分自身が癒され、心の健康を保つことができたのです。

私はこれまで、菊池寛の『恩讐の彼方へ』など50以上の日本の文学作品を翻訳してきました。その原動力は「自分が面白いと思ったものを、カンボジアの人たちにも伝えたい」という思い。特にお坊さんと罪人の会話や、当時の社会制度や刑罰が描かれている物語が好きで、今の時代や社会状況でも通じるものがあると感じました。

私の娘が学校で習っていることにも興味を持ちました。彼女の小学校で使っていた教科書に載っていた、新美南吉さんが書いた『ごんぎつね』の物語に惹かれてカンボジア語に翻訳。その後も同じく新美さんが書いた狐の物語『手袋を買いに』など、子どもたちに優しい心を育む作品をすべて翻訳し、カンボジアの出版社から出版しました。

私の日本での教え子がカンボジアで紹介してくれたおかげで、それらの作品は多くの人たちに読まれ、またカンボジア国内にある大学の日本語学科でも教材として使われるようになりました。豊かで平和な現在の日本では、これらの物語の価値が薄れているかもしれませんが、カンボジアの人々にとってはまさに探し求めていたものだったと思います。

日本文学に惹かれていった私は2004年、50歳の時に日本学を究めるべく法政大学大学院へ進学。釈尊(釈迦)が描かれた物語を日本とカンボジア、インドとで比較研究し、55歳で博士号を取得しました。現在では翻訳が私のメインの仕事となり、大同生命国際文化基金さんより日本の文学作品のクメール語への翻訳や、大乗仏教教典の解釈書の翻訳のご依頼をいただきながら、お気に入りの日本の文学作品の翻訳を続けています。

母国で遭った裏切り

1990年代半ば頃に実施された母国の開放経済政策により、アメリカがカンボジアから無税で物品を輸入したり、多くの外国企業がカンボジアに投資したりするようになりました。私はそれを好機と捉え、カンボジアの女性たちが多くの仕事を得られるよう、日本の外務省のご協力を得て、プノンペン郊外に女性自立センターを設立。その後は私個人の蓄えを取り崩して運営しました。

母国に貢献するために、身を切って始めた活動。しかし私は、母国の人たちからの裏切りに遭うことになりました。

なけなしのお金をセンターに送金したらあるスタッフに不正に使われてしまったり、男性スタッフが職業訓練を受けている女性たちに体の関係を求めたりと、たくさんのトラブルが起きました。そのため私は、自殺を考えるほど追い詰められたのです。

私は叔父の親友である哲学者の方に「もう全てを終わりにしたい」と相談しました。私がセンターを開所した時にお呼びし、女性たちに向けてお話してくださった方です。彼は「そんなに苦しいなら、閉めなさい」と言いました。すっかり日本的な考えが身についていた私は、センターを閉めたら全てが終わってしまうと懸念。しかし彼は「終わらせることはない。悪い奴らを追い出して、再出発すればいいんだよ」と。恨みを買って報復されることを心配しましたが、彼は「あいつらは気が小さい。だから大丈夫だよ」と言ってくれたのです。

私は彼の助言通り、問題あるスタッフに辞めてもらい、新しくスタートしました。女性スタッフをセンター長に任命し、お金やスタッフの管理を徹底するよう伝えました。私はプノンペンに2010年に移り、現地で運営に関わってきましたが、やがて規模拡大のために運営が難航するように。永六輔さんたちのご助言をいただき、止むなく2016年にセンターを閉鎖しました。

カンボジアの自立と平和の実現に命を捧ぐ

その後私は、子どもたちのためのフリースクールを開校。今では10校以上に上り、それらの教室では、私が週2回教鞭を執っているカンボジア国内の大学の学生さんが、子どもたちに勉強を教えています。

セタリンさんが1995年に設立したNGO団体「CAPSEA」(Cultural Aid Project for South East Asia: 東南アジア文化支援プロジェクト)の活動を伝える新聞記事。カンボジアの女性への職業訓練や子どもの教育を行う。

私が翻訳した日本の文学作品を、子どもたちに読ませたい。カンボジア語に翻訳された泉鏡花や中島敦、菊池寛などの作品、『ごんぎつね』のような物語が、タイ語やベトナム語にも翻訳されて、現地の子どもたちに読んでもらえたら、大人になった彼らは戦争や争いを避けるようになるかもしれません。作品を通じて彼らが思いやりの心を持つようになれば、タイやベトナム、カンボジアの人々がお互いにいじめ合うこともなくなるのではないでしょうか。

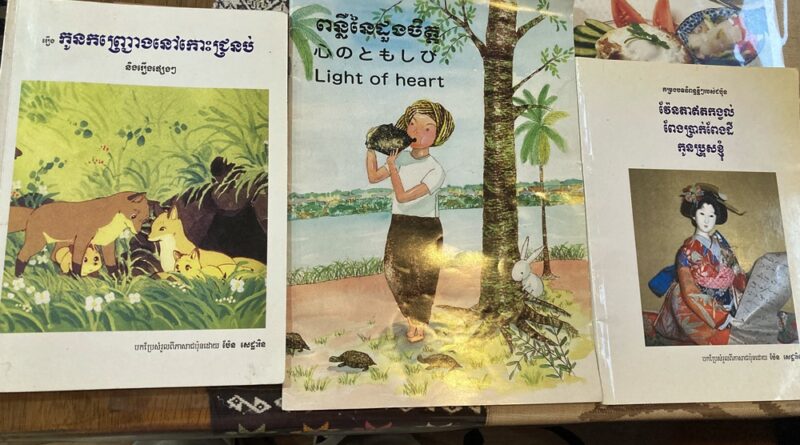

セタリンさんが翻訳した児童書の数々

その実現に近づくために、私はアンコール遺跡群のあるカンボジアのシェムリアップに、すでに故人となった私の叔父の名前を冠した翻訳センターを開くことを構想しています。そこにタイの人もベトナムの人も訪れる。そのような場所を作ることが、私の人生最後の目標です。

日本に住み、日本国籍を取得してからも、カンボジアの女性たちや子どもたちへの支援を続けてきました。それは全て、カンボジアの人たちが自立して平和に暮らせることを私が夢見ているからです。夢が叶い、その光景を自分の目で見ることができるなら、私はこの命を捧げても構わない – 本気でそう思っています。

セタリンさんにとって、日本って何ですか?

愛する国です。きっと生まれながらの日本人以上に日本を愛しているでしょうね(笑)でも私の母国への愛は変わりません。

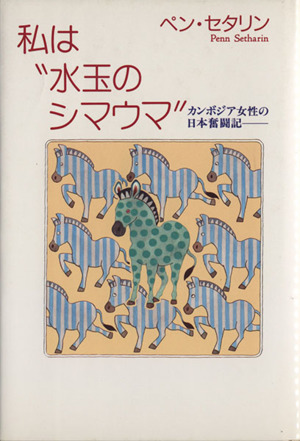

セタリンさんの壮絶な半生を自身の手で記した著書『私は”水玉のシマウマ”』。この記事でセタリンさんに興味を持った方は、ぜひお読みください。

※画像をクリックすると購入リンクに遷移します。

アンコール・トム

東京都町田市原町田6-11-14 菊甚ビル3F(地図)

※最寄駅:小田急線「町田」南口より徒歩1分/JR「町田」北口より徒歩3分

電話:042-726-7662

営業日:月・火・木~日・祝日・祝前日

営業時間:【ランチ】11:00~15:00(L.O. 14:30)【ディナー】17:30~21:00(L.O. 20:30)

定休日:水曜

セタリンさん関連リンク

アンコール・トム:angkorthom.owst.jp/

CAPSEA(東南アジア文化支援プロジェクト):capsea.info/